向世界展示“中国方案”——人工智能赋能全民早期预警综述

- 2025-07-25 17:13:16

- 428

珊瑚白化加剧、机场跑道“融化”、沙漠地区遭遇罕见洪灾、高温热浪席卷全球多地……频繁发生的极端天气气候事件背后,是全球气候变化的影响日益加深。

气象早期预警系统可以在灾害来临前发出警报,是拯救群众生命、减少经济损失的有效手段。自联合国发起全民早期预警倡议以来,中国积极响应,以机制建设和技术创新推动气象预警效能不断提升,有效防御多轮高温热浪、暴雨洪涝等灾害,形成全民早期预警的“中国方案”。

AI驱动气象早期预警技术革新

首次将临近预报时效延长至3小时;3分钟内生成未来15天、25公里分辨率逐6小时,包括降水、风和温度等气象要素的全球预报;热带大气季节内振荡(MJO)可预报天数达32天……自去年6月中国气象局面向社会发布人工智能气象预报“风”系列模型(风雷、风清、风顺)以来,以人工智能技术推动短、中、长期预报预警难题攻关和精准度提升,各模型部分指标达到国际领先水平。

为促进人工智能气象预报模型的规范应用和有序发展,中国气象局成立雄安气象人工智能创新研究院,集智开展气象模型研发、智慧气象服务及防灾减灾技术攻关;推出人工智能天气预报模型示范计划,吸引国内外35家高校、企业和事业单位报名,经测试遴选,盘古、风乌、伏羲等14个人工智能天气预报模型参加实时预报示范,在今年汛期逐步接受应用检验。

自6月1日起,中国首部促进和规范人工智能细分领域应用的部门规章《人工智能气象应用服务办法》施行,围绕数据开放、算法研发和应用场景赋能等提出具体政策及措施,让人工智能与气象监测预报预警等领域深度融合应用“有规可循”,也为世界人工智能气象应用服务治理提供了中国经验。

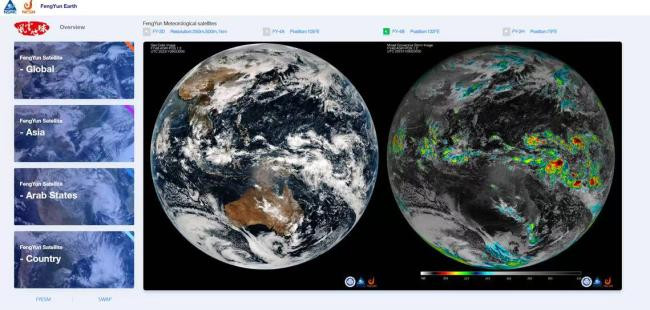

作为服务全球的“中国星”,风云气象卫星持续对全球天气气候、生态环境、重大灾害事件开展监测分析。借助人工智能技术,中国气象局不断强化全球灾害信息采集、应急响应及天气气候定量监测,推动“风云地球”工具箱迭代升级,加速“风云地球”国际专业版建设,逐步形成全球监测与服务能力。目前,风云气象卫星向133个国家和地区共享数据和产品,“风云地球”国际版覆盖90个国家和地区,为第17届太平洋运动会、第21届中国-东盟博览会等重大活动提供支撑,气象卫星国际用户防灾减灾应急保障机制用户达36个。

“贵方建立的多灾种早期预警工具令我印象深刻。”5月底,塞舌尔共和国维多利亚市代理市长莉迪亚·查理在上海市气象局交流时表示。自2023年起,在中国气象局指导下,上海市气象局牵头建设“城市多灾种早期预警工具箱”,为共建“一带一路”国家提供技术支持。上海市气象部门持续将人工智能技术融入“工具箱”迭代升级建设,实现智能压缩海量气象数据,确保关键信息在窄带环境下实时稳定传输,内嵌的预报智能分析工具可快速识别灾情和异常天气,自动生成预警结论;针对多场景预警需求,系统自动制作预警模板,提供决策服务支持;灾害发生后,还可以迅速采集分析当地受灾情况,智能识别城市运行薄弱环节,帮助快速部署救援措施。

气象早期预警的“中国实践”

7月20日17时50分,台风“韦帕”在广东省台山市沿海登陆。截至当日12时,台山市9家港口企业及3个渡口均停止作业,125个在建工地停止所有户外作业,居住在19处危房的49人全部提前转移。

2024年7月,台风“格美”影响福建期间,当地气象部门以“1262”递进式服务模式(提前12小时、6小时、2小时滚动发布精细到乡镇的降水及大风预报)积极防御,政府组织全省下沉干部20.84万人次,转移危险区域群众30.42万人。

在重庆,沙坪坝区气象局依托“知天·沙坪坝区防汛决策指挥系统”,在洪峰过境时,提前生成洪峰过境时淹没范围和受影响情况模拟动画,同步智能生成应急处置方案,据此,当地商户及物资得以快速提前转移。

……

在高效避险转移的背后,是机制建设与技术创新的双重支撑。多年来,中国积极开展气象早期预警实践,逐步形成“政府主导、预警先行、部门联动、社会参与”的气象早期预警中国模式,气象预警效能不断提升——智能网格天气预报系统空间分辨率精确至全国5公里,可提前3天较准确预报区域性暴雨、高温、寒潮;暴雨预警准确率达93%,强对流预警可提前43分钟;台风24小时路径预报平均误差为62公里,保持世界先进水平;建成汇聚16个行业、82种预警信息的国家突发事件预警信息发布系统,预警信息1分钟内可送达政府,相关部门、行业责任人。

2月27日,世界气象组织(WMO)副秘书长柯·巴雷特(KoBarrett)到重庆调研数智气象赋能超大城市现代化治理工作情况。

数据显示,及时有效的气象预警信息可避免经济损失超千亿元。聚焦人工智能气象服务能源、农业、交通运输等高敏感行业,中国气象局公共气象服务中心牵头打造以人工智能为核心的国省一体化风光发电功率预报支撑平台,为风光发电功率预报提供全链条技术支撑;浙江省气象局研发“百米级、逐小时”格点化温度预报产品和基于茶园田块的降尺度小时温度订正技术,实现山地茶叶霜冻害智能监测精准预报;国家气象中心联合交通运输部水运科学研究院、国家海洋环境预报中心及武汉理工大学,构建基于人工智能的气象导航核心技术体系,全面增强国际航运气象保障能力。

携手缩小早期预警差距中的“大国担当”

当前,诸多最不发达国家、小岛屿发展中国家和非洲国家仍未实现多灾种早期预警系统全覆盖。中国气象局承担27个世界气象组织(WMO)国际或区域气象中心职责,是全球气象数据、产品和服务的重要参与者及贡献者,也在响应全民早期预警倡议的实践里,以有力行动展现“大国担当”——

共建业务平台,携手缩小差距。打造了基于人工智能技术的国际早期预警平台,集成风云气象卫星、人工智能气象模型、大城市多灾种早期预警工具箱等中国先进气象技术产品,具备全球灾害及高影响天气监测分析、预报预警、气象服务和信息发布全链条能力,并根据重点国家和地区需求具备定制化气象灾害综合预警服务能力。目前,平台已在巴基斯坦、埃塞俄比亚、所罗门群岛等国家和地区实现定制化应用。“通过云端早期预警系统,我们能够通过使用人工智能等先进技术和更多的模型来开展天气预报工作。”巴基斯坦气象局专家巴扎尔·奇玛表示。

6月9日至13日,人工智能赋能全民早期预警国际培训班在上海举办。约旦气象局局长拉伊德·艾哈迈德·苏希·拉菲德正在和同桌研讨城市多灾种早期预警工具箱应用。图/杨阳

“这是一个很好的预警信息发布平台,将帮助老挝社会、经济部门更好地应对洪水、干旱等灾害。”老挝气象水文局副局长维恩赛·马尼翁说。2024年8月,中方为老挝定制了一揽子多语种预警信息发布服务解决方案——助力开展国家预警信息发布体系整体规划,帮助搭建预警信息发布系统,实现预警信息多渠道一键式发布,提升预警信息覆盖度。

分享知识工具,保障可持续发展。6月9日,上海市气象局主办的“人工智能赋能全民早期预警国际培训班”开班,来自全球21个国家和地区的22位学员齐聚上海,共同探讨人工智能技术在早期预警领域的应用。“这是我第一次在气象预报中使用人工智能。”来自埃及的“一带一路”气象访问学者阿瓦蒂夫·易卜拉欣·穆斯塔法·阿卜杜勒·哈迪体验工具箱后激动地说,“希望以后能够在埃及使用工具箱,探索更多中国人工智能气象应用。”

多年来,中国积极助力发展中国家加强早期预警能力建设,构建早期预警国际培训体系。累计举办116期国际培训班,共有172个国家和地区的11000余名学员参训。自2020年以来,连续4年位列世界气象组织(WMO)全球远程培训规模最大的中心,被WMO评价为“WMO全球43个区域培训中心最为活跃的3个区域培训中心之一”。

自2023年起,中国气象局逐步构建早期预警培训课程体系,并于2024年开办首个早期预警主题定制培训班,帮助云端早期预警系统落地巴基斯坦。通过搭建业务平台、提供技术支持和人才培训等,早期预警中国方案陆续在多个国家落地。

预计2025年至2027年,中国气象局将在早期预警、风险评估、气候变化等领域为发展中国家提供2000人次以上的短期培训,100个相关专业的本硕博奖学金,资助50名长期访问学者,促进跨国经验交流与技术创新,帮助发展中国家培养本土人才,提升其应对气候变化和灾害风险的能力。

世界气象组织秘书长席列斯特·绍罗表示,中国“以人民为中心”的理念令人印象深刻,中国为实现联合国全民早期预警倡议、可持续发展目标,以及应对气候变化提供了大力支持。

距离全民早期预警倡议中“旨在确保到2027年全球每个人都能受到早期预警系统的保护”目标还有两年,中国气象部门正以实际行动,诠释构建人类命运共同体的责任担当。(许万智、张剑雷、栾菲、徐嫩羽、蒋芷晴、丁昕彤、刘淑乔对本文有贡献)

(作者:刘丹责任编辑:张林)

- 上一篇:黄杨钿甜删除多条内容

- 下一篇:曾写满分作文的妈妈再写还是满分